基本的な釣りのひとつである「ウキ釣り」。

同じウキ釣りでも条件によっては、形状が違うウキを使うことがあるって知っていましたか?

「この形のウキどんな使い方をするんだろう?」や

「ウキって全部同じじゃないの?」など

釣りを始めたばかりの頃には、ウキの種類や使い方が分からず、難しく感じるかもしれません。

実際に釣り場で他の方を見ていると、「その釣り方をするならウキを使った方が良いのでは?」「その釣りで使うウキの種類は違うかもよ?」なんて思うことも実はよくあります。

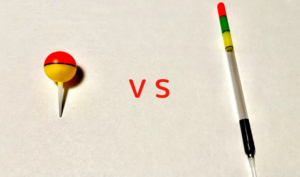

そこでこの記事では、ウキ釣りの基本となる「玉ウキ」と「棒ウキ」の2種類に焦点を絞って、それぞれのウキの特徴や使い方、メリット・デメリットといった違いについて徹底解説していきます。

ウキを知れば、あなたの釣りの可能性の幅が広がり、もっと釣りを楽しく面白いものにしてくれます。

ぜひ最後まで読んで、ウキを正しく使えるようになっていただき、正しいウキ選びの参考にしてもらえると嬉しいです。

そもそもウキ釣りってどんな釣り?

ウキを使って魚のアタリを取ることを目的とした釣り方です。

ちょい投げやぶっこみ釣りのようなウキを使わない釣り方では、竿の穂先や手元に伝わる感覚でアタリを取るのに対し、

ウキ釣りは、ウキが沈むことでアタリが来たことを知らせてくれるので、目で見てアタリを捉えることができ、シンプルでわかりやすいのが特徴です。

初心者の方やお子さんでもかんたんにアタリを判断できるので、初心者の方やファミリーフィッシングにおすすめの釣り方と言えます。

ウキを使うと何ができるの?

ウキはただアタリを伝えて知らせてくれるだけの道具ではありません。

ウキを使うと釣りのレパートリーが増え、釣りの楽しみ方に変化をもたらし、釣りの幅を広げてくれます。

ウキを使うことで、何ができるのかについて次の通りです。

- アタリを視覚的に捉えることができる

- タナをキープすることができる

- 仕掛けを流すことができる

- 水流の速さと向きがわかる

アタリを視覚的に捉えることができる

ウキを使うことで、魚のアタリを視覚的に捉えることができます。

魚のアタリを視覚的に捉えることで、判断がつきにくいアタリをよりわかりやすくしてくれます。

また、普段はウキを使わない釣り方であっても、ウキを使うことでアタリの出方、捉え方に変化が生まれてまた違った楽しみ方ができます。

タナをキープすることができる

釣りでは、魚がいる深さのことを「タナ」と言います。

魚のいるタナを探し出し、タナをキープして仕掛けを止めることで魚に効果的にアプローチができ釣果アップに繋がります。

タナがピタリと合えば、連続で魚が釣れることもあり、たくさんの魚が釣れる可能性も上がります。

仕掛けを流すことができる

ウキの浮力で仕掛けを浮かせ、仕掛けを流れに乗せて流すことができます。

流れに乗せて仕掛けを動かすと、自然にエサが流れているような状況を作ることができ、違和感を与えずに魚にアプローチを掛けることができます。

基本的に魚は動いているものに反応する性質を持っているので、仕掛けを流すことは釣りにおいて有効な手段と言えます。

また、仕掛けを流すもう一つのメリットとしては、広範囲にポイントを探れることです。

わざわざ細かくポイントを探らなくても、仕掛けが流れに乗って移動している間を仕掛けが通ることで、広範囲にポイントを探ることができます。

なかなか釣れないときに流していると思わぬ釣果に繋がることもあるので、ぜひ試してみてください。

水流の速さと向きがわかる

水面に浮いているウキの動きをみることで、水の流れが沖に向かって流れているのか、右に流れているのか左に流れているのか、視覚的に水流の動きを確認することができます。

水の流れがわかるということは、釣りにとって釣果に繋がる要素になります。

特に重要なポイントとなるのが、「流れが止まっている場所」を見つけることです。

流れが止まっているもしくは、緩やかな場所には、エサとなる虫やプランクトンといった生き物が溜まりやすく、その場所に魚が集まっていることも少なくありません。

水流がわかると、そういった魚が集まりやすい場所を見つけるための手掛かりになります。

ウキを使うと釣り場の状況把握に大いに役立ちますので、釣れない状況を打開する有効打になり得るかもしれません。

「玉ウキ」と「棒ウキ」の特徴

玉ウキと棒ウキの特徴の違いとメリット・デメリットについて説明していきます。

特徴とメリット・デメリットを理解することで、ウキの使う時の注意点やどんな場面でウキを使うべきかがわかってきます。

玉ウキの特徴

玉ウキは、球体にトゲのようなものが付いているの形をしているのが玉ウキです。

玉ウキの特徴については次の通りです。

- 浮力が大きい

- シルエットが大きいので視認性が高い

- 扱いがかんたん

玉ウキは、球体からトゲが生えたような見た目をしたウキで、浮力が大きく、ちょっとやそっとの重さでは沈みにくく安定感があります。

視認性が高いので、仕掛けを遠くへ投げても見つけやすいのも特徴の1つと言えます、

ウキのオモリの調整がかんたんなので、初心者の方にも扱いやすいウキです。

棒ウキの特徴

棒ウキはその名の通り、棒状の細長い形をしたウキのことです。

棒ウキの特徴については以下の3つになります。

- 浮力が小さい

- 扱いがシビア

- 目盛りでアタリが確認しやすい

棒ウキは細長い形をしているため、浮力が低く、少しの変化でもウキが沈んでしまい、仕掛けに付けるオモリのセッティングがシビアになります。

そのため、玉ウキに比べて扱いが難しく、使い慣れるまで少し時間が掛かるでしょう。

棒ウキには、アタリが取りやすいように赤色や黄色、緑色など、ウキの先端辺り色が付いています。

これは、アタリが来た時のウキの小さな動きを見やすくしてくれる目盛りです。

水面と目盛りの距離または、どのくらい目盛りが水の中に潜ったかを見ることで、ウキが沈んでいるのか、動いているのかを判断しやすくしてくれています。

アタリを取ることを得意としているウキになります。

| ウキの種類 | 対象魚の目安 |

|---|---|

| 玉ウキ | 淡水:幅広い魚種に対応 海水:幅広い魚種に対応 |

| 棒ウキ | 淡水:コイ・フナ・小魚全般 海水:クロダイ・ウミタナゴ・小魚全般 |

玉ウキのメリット・デメリット

それでは、玉ウキの具体的なメリットとデメリットを見ていきましょう。

玉ウキのメリット

玉ウキのメリットについては以下の4つが挙げられます。

- 風の影響を受けにくい

- 視認性が高い

- 波に強い

- 流れに乗せやすい

1つずつ説明していきましょう。

風の影響を受けにくい

玉ウキは、球体をしているので風の影響を受けにくいです。

風の影響を受けると、ウキ本体が倒れて「アタリを取る」というウキの機能を阻害することがあります。

傾いたウキではアタリなのか、傾いているだけなのかがわからなくなり、アタリの判断がつきにくくアワセのタイミングを鈍らせます。

その点、玉ウキはウキ本体が球体の形をしているので、倒れることありません。

加えて、ウキの全体の半分が水面下に沈んでいるので、さらに風の影響を受けにくくなっています。

視認性が高い

玉ウキはシルエットが大きいので、離れた場所からでもウキを見つけやすく視認性が高いです。

波の高い状況や仕掛けを遠くへ飛ばす場合には、ウキが見つけにくい状況になります。

玉ウキはシルエットが大きいことに加えて、赤やオレンジ、黄色といった目立つ色のものが多く、見つけやすくなっています。

遠くへ仕掛けを飛ばす場合には、視認性が高い玉ウキを使うメリットは大きいです。

波に強い

玉ウキは浮力が高いので、波などの影響を受けても水面に浮き続けることができます。

棒ウキの場合には、波による水面の上下に対してウキの浮力が追い付かず沈んでしまうこともあります。

ウキが沈んでしまうとアタリをがわからなかったり、アタリと勘違いしてしまう恐れがあり、釣りに支障をきたしかねません。

なので、波のある場所では浮力と視認性を活かせる、玉ウキを選択することでアタリを見逃しにくくなります。

波の影響を受けやすい場所でのウキ釣りをする際には、玉ウキを選択する方が良いでしょう。

流れに乗せやすい

ウキ釣りでは、釣りをしているポイントを広く探るために、ウキを水の流れに任せて流す釣り方もあります。

流れに乗せるメリットとしては、「仕掛けを投げなくても広い範囲を探ることができること」と、「エサが自然に流れているように見えるので魚に違和感を与えづらいこと」の2つです。

仕掛けが流れに乗って移動をしている間も魚を誘い続けることができ、効率よく広く探ることができます。

川の流れや潮の流れに乗せることで、より遠くまで仕掛けを流すことができ、仕掛けを投げることなく広く探ることができます。

また、流れに乗せることでより自然に流されているエサに見せることができので、魚の警戒心を解くことができます。

仕掛けを止めているとアタリがない場面でも、仕掛けを流し始めたらアタリが出るようになることも珍しくありません。

流れに乗せることを意識することでウキ釣りの上達に繋がりますので、覚えて積極的に取り入れていきましょう。

玉ウキのデメリット

玉ウキのデメリットについて以下の3つがあります。

- 小さなアタリが取りにくい

- 飛距離が出にくくなる

- 水流に流されやすい

小さなアタリが取りにくい

玉ウキのデメリットで一番気になるのがアタリの取りにくさです。

先述した玉ウキの特徴のところで、「玉ウキは浮力が大きい」とお伝えしました。

浮力が大きいということは、ウキが沈みにくくなり魚の小さなアタリにウキが反応せず、アタリを逃してしまうことがあります。

アタリが小さな魚には玉ウキよりも棒ウキの方を使うとアタリを取りやすくなります。

飛距離が出にくくなる

仕掛けを投げる時に玉ウキが付いていると、空気抵抗が大きくなり飛距離が出にくくなります。

飛距離が出なくなると、探れるポイントの範囲が狭まってしまい、魚を釣るチャンスを逃してしまいます。

仕掛けを投げて広範囲にポイントを探りたいのであれば、玉ウキの大きさを小さくしたり、ウキの種類を変えることで解決することができます。

流れに流されやすい

メリットでも書きましたが、流れに乗りやすいということは、裏を返せば流されやすいということでもあります。

流れに流されやすいと、ポイントに仕掛けを止めておきたい場合には不利に働きます。

流されやすいことは、メリットとデメリットの両方に働くことも覚えておきましょう。

棒ウキのメリット・デメリット

続いて、棒ウキのメリットとデメリットについて見ていきましょう。

棒ウキのメリット

棒ウキのメリットのついてはこちらです。

- 小さなアタリを取りやすい

- 流れに流されにくい

小さなアタリを取ることができる

棒ウキの最大のメリットは、小さく繊細なアタリを捉えることができることです。

棒ウキは浮力が低く、少しの重さで沈むので魚のわずかなアタリも敏感に捉えやすく繊細なアタリを逃しません。

魚の種類によってエサの食べ方に違いがあり、何度も吸ったり吐いたりしながらエサを食べる魚もいれば、エサを丸呑みにする魚もいます。

前者の何度も吸ったり吐いたりしながらエサを食べる魚のアタリはとても小さく、玉ウキでは捉えることができないのですが、棒ウキを使うことでしっかりとアタリを捉えて逃しません。

流されにくい

棒ウキはシルエットが細身なので、水流による影響を受けにくく流されにくいです。

コマセを使って魚を一ヶ所に集めるような釣り方では、棒ウキを使用することで魚を集めた場所に仕掛けを留めやすくしてくれます。

コマセを撒いて魚が集まっている位置に仕掛けを留めることができると、より効果的に魚にアプローチすることができるようになって、釣果が伸びやすくなります。

棒ウキのデメリット

棒ウキのデメリットは以下4つになります。

- 風の影響を受けやすい

- 視認性が悪い

- 流れに乗りにくい

- オモリの設定が難しい

風の影響を受けやすい

棒ウキは風が強いと傾いたり、ひどいときには立たなくなってしまったりと風の影響を受けやすいです。

傾いたウキでは、アタリの判断がしづらくなってしまうのでウキ本来の役目を果たせなくなってしまいます。

風が強い日は棒ウキを使うことは避けましょう。

視認性が悪い

細長いシルエットをしているので、遠くへ投げたり、流れに流しすぎて遠くへ行ってしまうと、見えにくくなってしまいます。

ウキは目で捉えることが目的なので、見えなくなってしまうと本来の使い方ができず、本末転倒になってしまいます。

飛距離が必要となる釣りに棒ウキは向いていないということになります。

流れに乗りにくい

細身であることで水の影響を受けづらく、流れに乗りにくいです。

仕掛けを流して広範囲にポイントを探ることには不向きです。

流れに乗せて仕掛けを流したい場合には、玉ウキを使用する方が良いでしょう。

オモリの調整が難しい

棒ウキの特徴のところでもお伝えしましたが、

棒ウキはオモリの調整が難しく、1gというわずかな変化でも沈んでしまったり、ウキが立たなかったりすることもあり、ウキの機能を果たすことができなくなります。

棒ウキを使う際は細かな調整ができるように、さまざまなオモリの種類を用意しておくことも大切です。

「玉ウキ」と「棒ウキ」の使い分け

「玉ウキ」と「棒ウキ」の特徴とメリット・デメリットを理解したところで、具体的な使いどころについて紹介していきましょう。

玉ウキの活躍するシーン

玉ウキの活躍するシーンについては次の通りになります。

- 仕掛けを流したい時

- 遠くへ投げて使用する時

- 波がある時

- 風が強い時

玉ウキの活躍するシーンとしては、天候の影響で釣り場の状況が悪いときです。

波や風の影響を受けにくく、状況を選ばず使用できるからです。

繊細なアタリを取ることは苦手ですが、汎用性が高く使いやすいので、さまざまな釣りで活躍するウキと言えるでしょう。

棒ウキの活躍するシーン

棒ウキの使いどころについては次の通りです。

- 繊細なアタリを取りたい時

- 流れに乗せず、ピンポイントで狙いたい時

棒ウキは、玉ウキとは反対に繊細なアタリを取ることに長けているので、繊細なアタリを取る釣り全般で活躍するウキです。

玉ウキで釣りをしていてエサは取られるけどアタリがないときには、棒ウキに変えることでアタリが捉えられるようになり、必然的に釣果が上がります。

また、仕掛けを留めてピンポイントで狙いたい場合には、棒ウキを使うと効率的に魚にアプローチが掛けられることも活躍するシーンの1つです。

ピンポイントで繊細な釣りには棒ウキを使うことで、効率的に釣果を上げることができます。

ウキのつけ方・使い方

実際にウキを使って、ウキの付け方・使い方について説明していきましょう。

ウキの付け方

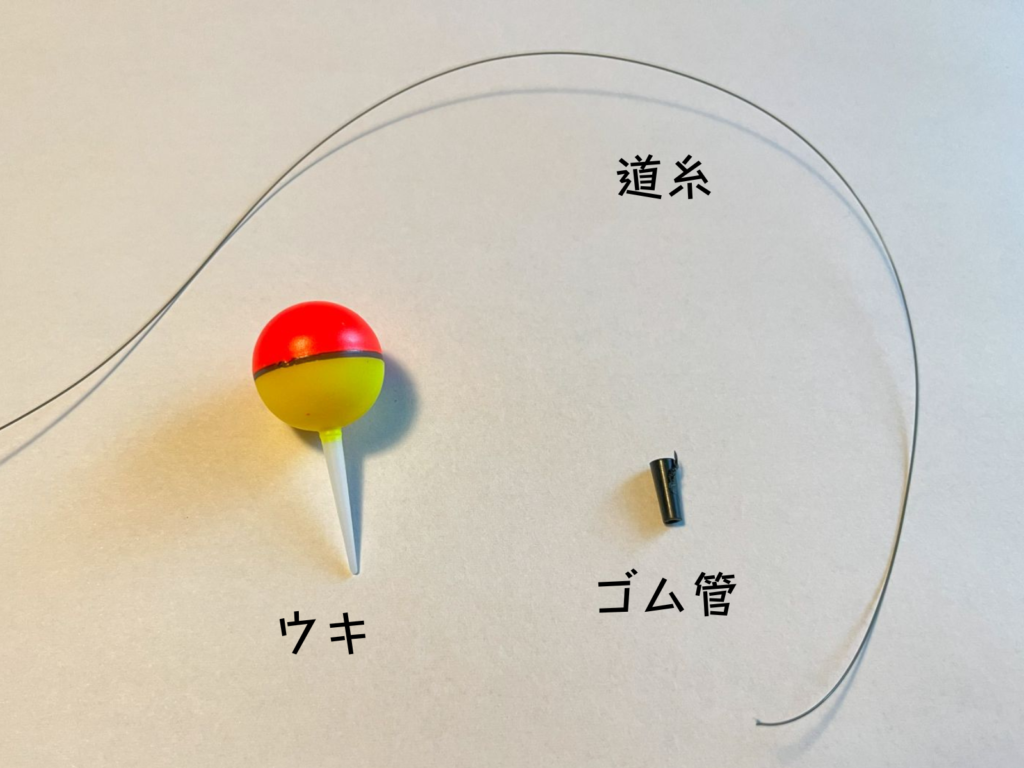

今回紹介しているのはゴム管を使うウキになります。

ゴム管を使うウキの付け方について解説していきましょう。

まず用意するものはこちら。

- ゴム管

- ウキ(玉ウキ、棒ウキのいずれか)

- 道糸

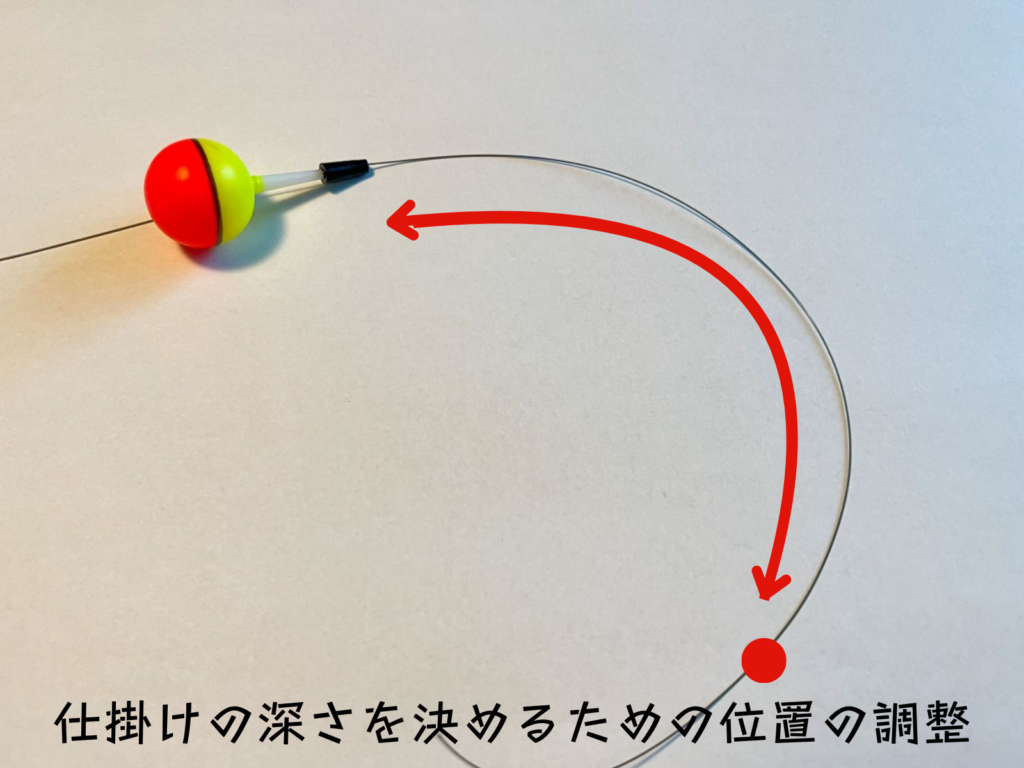

ウキの付け方については次の通りです。

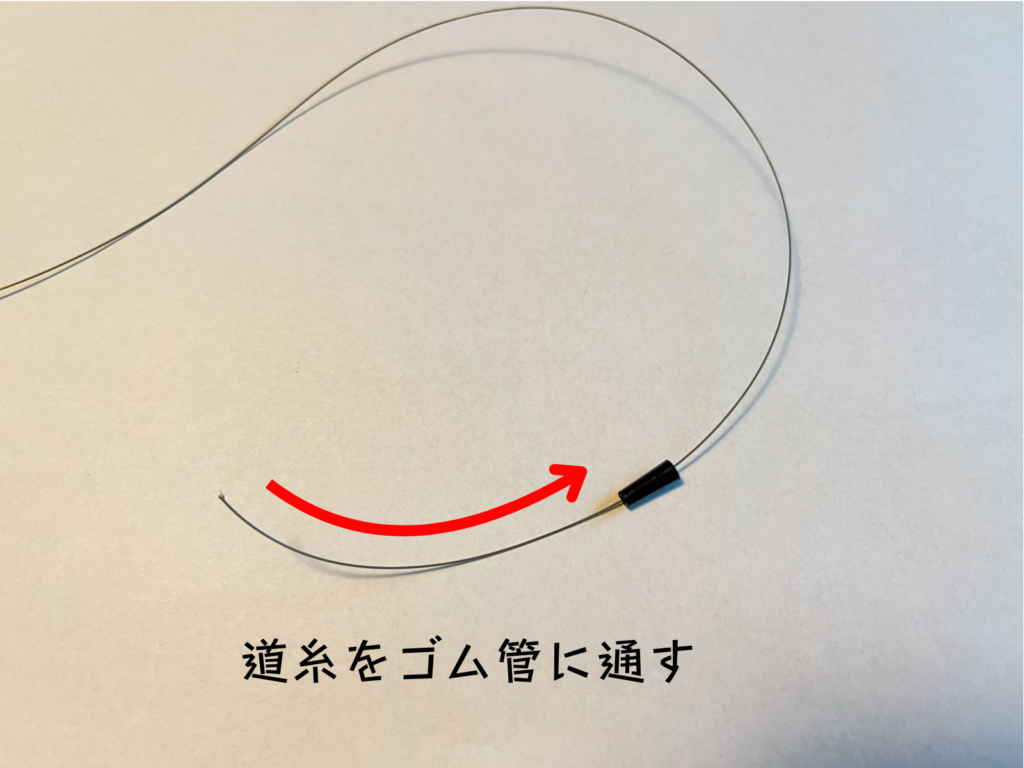

1.道糸にゴム管を道糸に通しておく

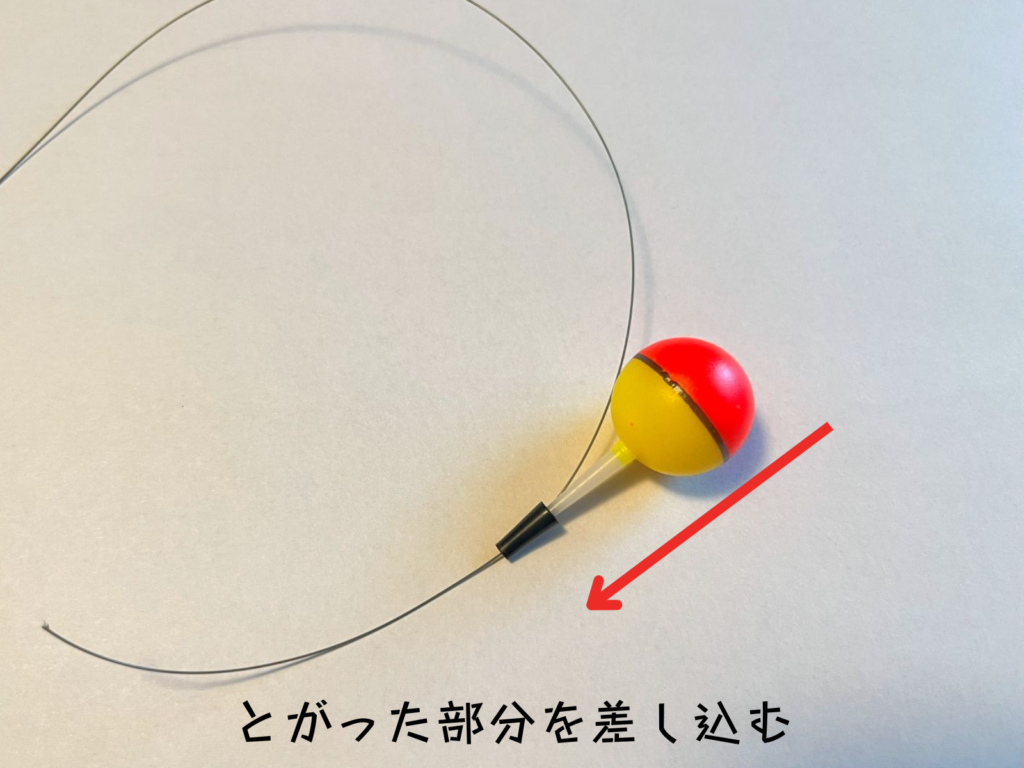

2.ゴム管にウキのとがった部分を差し込む

3.仕掛けの深さを決めるためウキの位置の調整

たったこれだけでOKです!

強いて難しいところといえば、仕掛けの深さを決めるための位置調整ではないかなと思います。

釣果に直結するのことなので、きちんとタナを合わせるように心がけましょう。

ウキの使い方

ウキの付け方が分かったところで、次にウキを最善な浮き方にするためにはオモリの調整が不可欠です。

玉ウキの場合

玉ウキの場合には、玉ウキが傾かなければ大丈夫です。

オモリが軽すぎると玉ウキは傾くことがあり、傾いている場合にはアタリが来て引っ張られたときに、傾きが無くなってから沈むので、小さいアタリがきた際にはウキがあまり反応することがなく、小さなアタリを逃してしまうことになります。

なので、玉ウキを使う時には仕掛けをセットし終わったら、一度水に浮かべてみて、傾いていないか確認してから使いましょう。

棒ウキの場合

棒ウキの場合は、玉ウキに比べてオモリの調整がさらにシビアです。

棒ウキの正常な状態は、棒ウキが立って浮いて水面から出ている状態です。

オモリが軽すぎるとウキが立たず、ウキとして機能しませんし、逆に重すぎると沈んでしまい、こちらも機能しません。

棒ウキはウキごとに適正のオモリの重さが違うので、それぞれウキに合ったオモリを付ける必要があります。

まとめ

「玉ウキ」と「棒ウキ」の特徴やメリット・デメリットによる違い、そして使い分けについて解説してきました。

どちらも同じ「アタリを取る」という役割であっても、形状によって得意、不得意が違うことがあるということをご理解いただけたでしょうか。

ウキを正しく使うことができるようになれば、「ウキ釣り」という新しい釣りのスタイを身に着けることができ、他の釣りにも応用できる知識が身につき、釣りの幅がグッと広がります。

ぜひ、今回の記事を参考にしていただき、状況に合わせたウキを選んで実践を重ねることで、これまで以上に釣りをより楽しく、深く興味深いものにしていきましょう。

以上で終わりにしたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント